LES DOSSIERS

Le débarquement en Normandie

Une décision stratégique au cœur d’un conflit mondial

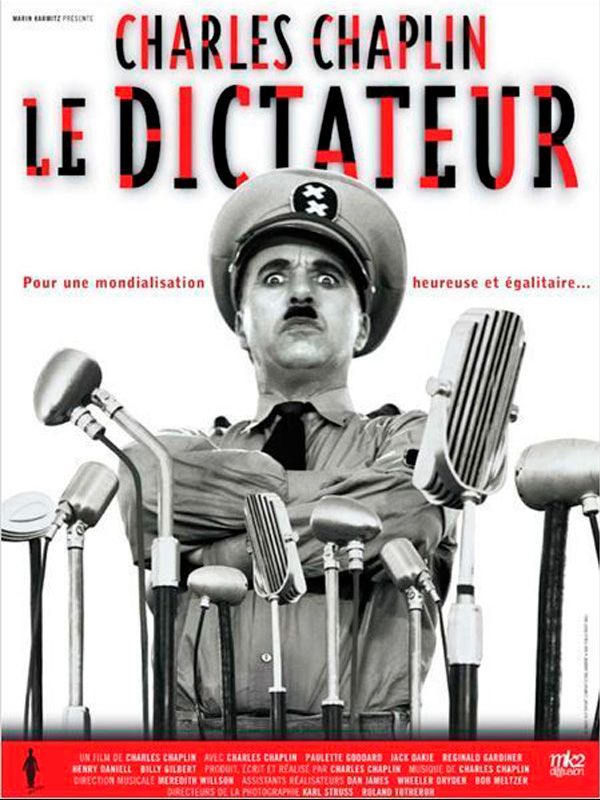

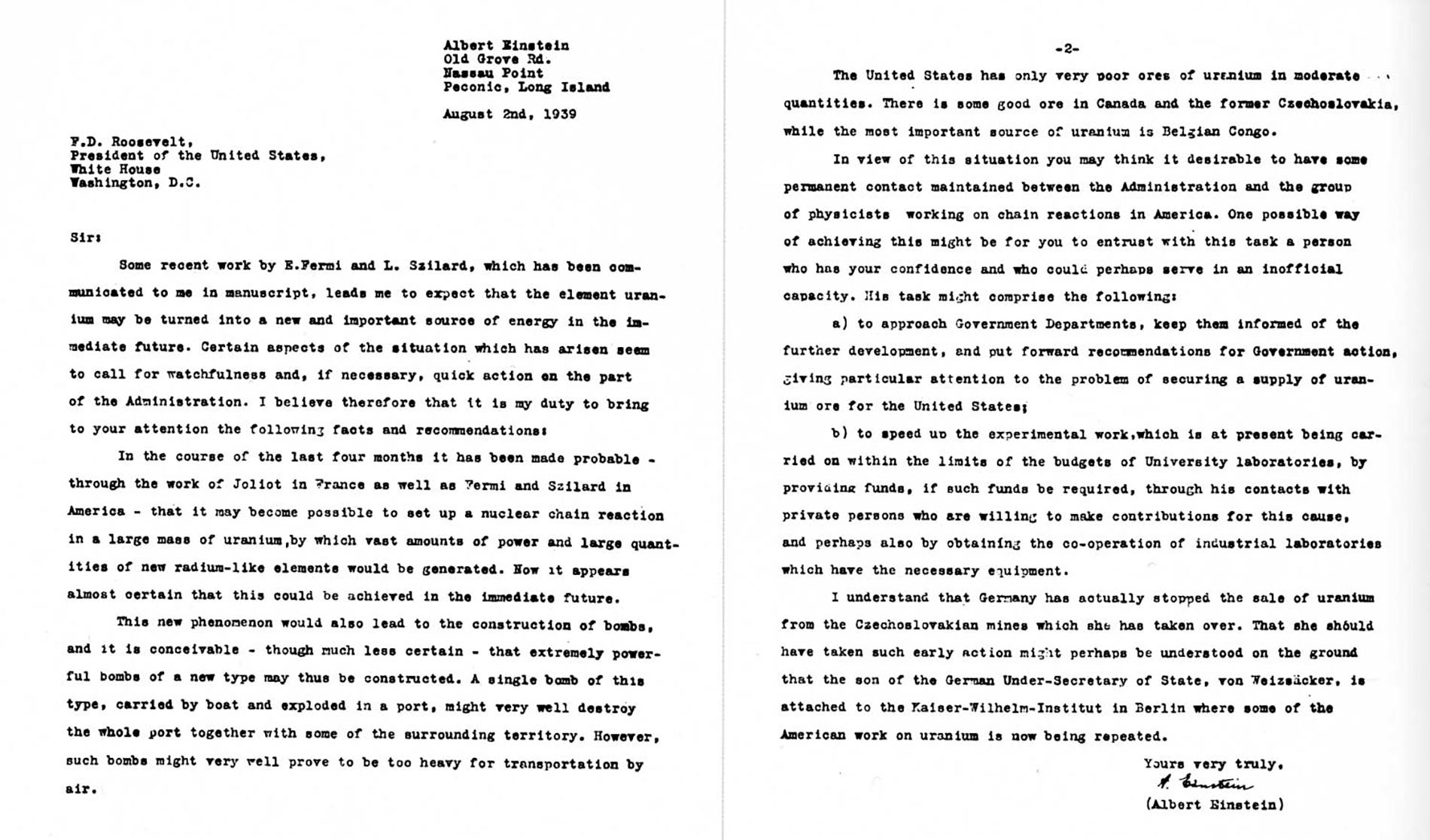

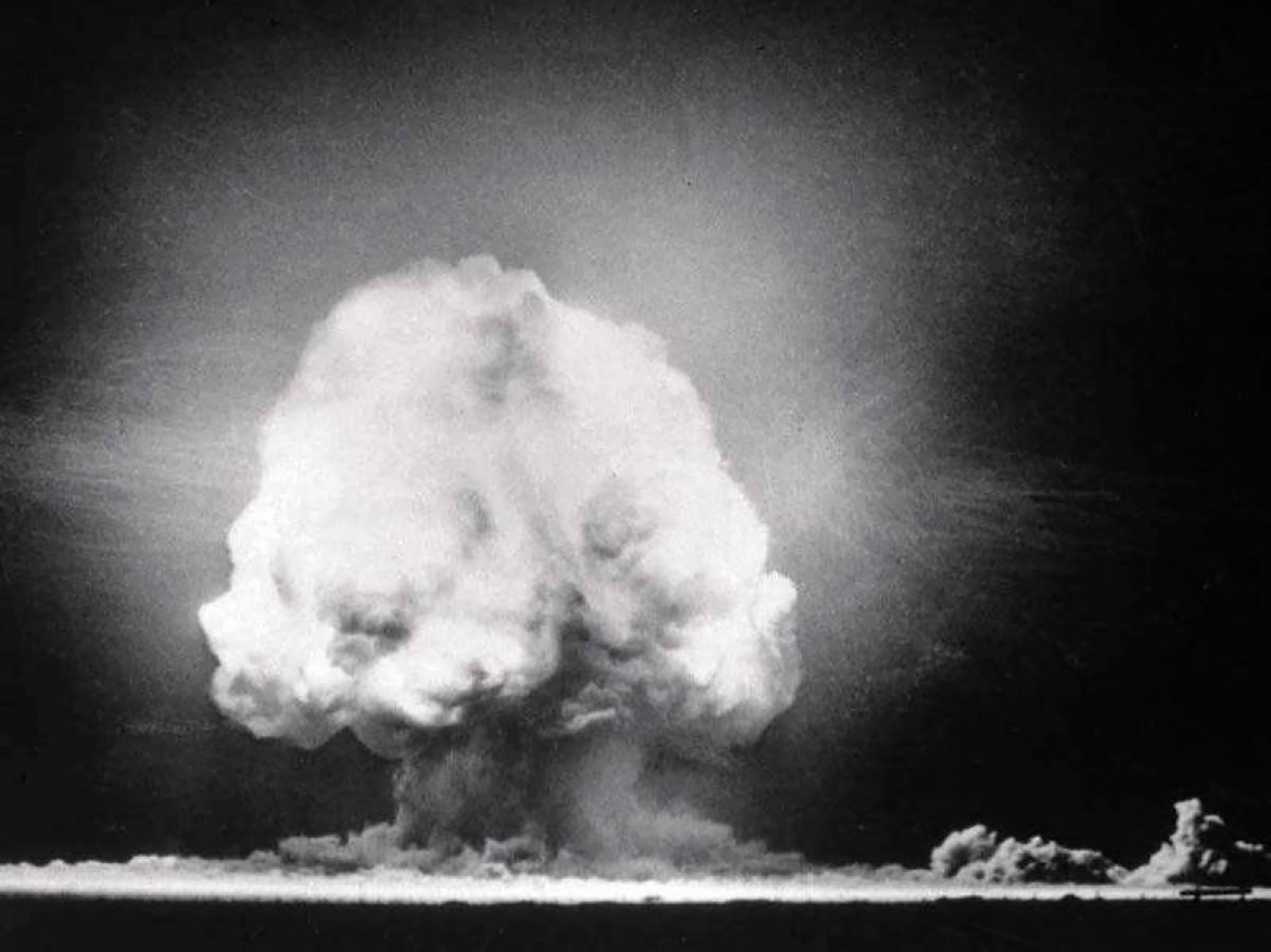

Dès 1942, alors que l’Allemagne nazie domine encore le continent européen et que l’Union soviétique encaisse l’essentiel du choc sur le front de l’Est, la nécessité d’ouvrir un second front en Europe de l’Ouest devient une évidence pour les Alliés. Joseph Staline, qui lutte pied à pied contre la Wehrmacht depuis l’invasion allemande de l’URSS en 1941, réclame avec insistance l’ouverture d’un second front en Europe de l’Ouest pour soulager la pression sur l’Armée rouge. À Londres, Winston Churchill temporise. S’il est peut-être encore marqué par l’échec de l’expédition des Dardanelles pendant la Première Guerre mondiale, ses réticences tiennent surtout à la prudence stratégique et aux immenses risques d’un débarquement prématuré en France. Il privilégie une approche périphérique, en concentrant les efforts sur l’Afrique du Nord, puis sur la Sicile et l’Italie. De leur côté, les généraux américains, notamment George Marshall, plaident pour une attaque directe en France dès que possible. Mais Churchill réussit à convaincre Roosevelt de commencer par la Méditerranée. Il faudra donc attendre 1944 pour que les conditions politiques, militaires, logistiques et météorologiques permettent enfin l’ouverture du second front tant attendu par l’URSS.

Pourquoi la Normandie ?

Plusieurs options sont longuement étudiées par le haut commandement allié pour l’ouverture d’un second front en Europe de l’Ouest. Le Pas-de-Calais, situé à seulement 40 km des côtes anglaises entre Douvres et Calais, apparaît comme le choix le plus évident : c’est le point le plus proche entre la Grande-Bretagne et la France, ce qui permettrait un débarquement plus rapide, et faciliterait ensuite le ravitaillement des armées. Mais c’est également ce que pensent les Allemands. Anticipant une attaque dans ce secteur, Hitler et son état-major y concentrent des défenses massives : bunkers en béton armé, batteries d’artillerie lourde, champs de mines, obstacles antichars… Le Mur de l’Atlantique — c’est le nom donné à ce réseau de fortifications qui s’étend du sud de la France jusqu’en Norvège — y atteint ici son apogée. Un débarquement dans le Pas-de-Calais serait donc particulièrement périlleux, et coûterait un prix exorbitant en vies humaines et en matériel.

Les Alliés décideront d’ailleurs d’exploiter cette certitude allemande à leur avantage, en menant une vaste opération d’intoxication stratégique — nous y reviendrons plus tard.

Le Maréchal Rommel, en train de visiter le Mur de l’Atlantique.

La Normandie, plus à l’ouest, présente quant à elle plusieurs atouts majeurs. Elle offre un front plus étendu, avec des plages relativement plates, profondes et sablonneuses, propices à un débarquement amphibie. Le Mur de l’Atlantique y est moins développé : les défenses sont plus légères, les fortifications inachevées, et les unités en garnison, moins expérimentées. Par ailleurs, la Normandie est bien située pour atteindre des objectifs stratégiques décisifs. En coupant rapidement la péninsule du Cotentin, les Alliés pourront s’emparer du port en eau profonde de Cherbourg, indispensable pour faire transiter des milliers de tonnes de ravitaillement, d’hommes et de matériel. Depuis la Normandie, les troupes pourront aussi progresser vers la Seine, puis Paris, ouvrant ainsi la voie à la libération de la France et à l’invasion du Reich. Enfin, la Normandie reste suffisamment proche de l’Angleterre : les avions alliés disposeront donc d’une autonomie suffisante pour mener les opérations de bombardement nécessaires.

Une opération d’une minutie exceptionnelle

Le Débarquement de Normandie est sans doute l’une des opérations militaires les plus complexes jamais entreprises. Dès 1943, alors que la décision d’ouvrir un second front à l’Ouest se précise, les Alliés entament une phase de préparation titanesque. Tout doit être pensé, planifié, simulé. Les enjeux sont tels que la moindre erreur pourrait faire échouer l’opération et coûter des dizaines de milliers de vies. Pour cette raison, les préparatifs vont impliquer des milliers de personnes, mobiliser des ressources industrielles colossales, et donner lieu à des opérations secrètes spectaculaires.

Une connaissance intime des plages normandes

Parmi les aspects les plus insolites — et révélateurs de la minutie alliée — figure l’analyse du sable des plages de Normandie. Débarquer des dizaines de milliers d’hommes, de chars, de véhicules et d’équipements nécessite des plages à la topographie spécifique, mais aussi à la texture bien particulière. Un sol trop meuble risquerait de faire s’enliser les véhicules, ou de rendre impossible la construction d’infrastructures temporaires.

Pour vérifier que les plages choisies pourraient supporter le passage de blindés et de camions, des commandos britanniques du Special Operations Executive (SOE), parfois accompagnés de membres du Special Air Service (SAS), furent infiltrés en territoire occupé, souvent en pleine nuit à l’aide de sous-marins miniatures, afin de prélever discrètement des échantillons de sable sur les plages normandes. Ces prélèvements furent ensuite analysés en laboratoire pour évaluer la granulométrie, la portance et la stabilité du sol. Ces analyses se révélèrent cruciales pour confirmer la faisabilité du débarquement sur les plages choisies.

Maquettes, photographies, simulations

Au-delà de cette mission quasi-archéologique, les Alliés mènent un travail de renseignement intensif. Des avions de reconnaissance survolent régulièrement les côtes normandes à haute altitude pour prendre des photographies aériennes ultra-détaillées. Grâce à ces clichés, des ingénieurs et des architectes construisent des maquettes à l’échelle des plages et des villages environnants, parfois en taille réelle, que les soldats utilisent pour s’entraîner à l’assaut comme dans un décor de théâtre.

Des plans du réseau routier normand sont étudiés en détail pour planifier les mouvements après le débarquement. On recrute même des français ayant vécu dans la région pour fournir des informations précieuses sur le terrain, les chemins creux, les bocages, ou les positions possibles des troupes allemandes.

La ménagerie du général Hobart

L’un des apports les plus singuliers du Débarquement fut l’usage des véhicules spécialisés de la 79e division blindée britannique, connus sous le nom de « Hobart’s Funnies », du nom de leur concepteur, le général Percy Hobart. Conçus pour surmonter les obstacles redoutables du Mur de l’Atlantique, ces blindés expérimentaux comprenaient des chars lance-flammes pour neutraliser les bunkers, des chars de déminage équipés de fléaux rotatifs pour faire exploser les mines, des bulldozers blindés pour dégager les obstacles, des chars poseurs de ponts, ou encore des véhicules déroulant des tapis renforcés afin de permettre aux autres engins de circuler sur des terrains meubles. D’abord moqués pour leur apparence étrange, ces véhicules jouèrent un rôle décisif dans la réussite du Débarquement sur les plages britanniques et canadiennes, notamment à Gold et Sword. Leur efficacité contraste avec les pertes subies sur Omaha Beach, où les forces américaines, plus réticentes, n’en firent pas usage.

-

Char lance-flammes

-

Char fléaux

-

Char bobine

Des entraînements grandeur nature

Les soldats, quant à eux, s’entraînent sans relâche. En Écosse, au pays de Galles ou encore sur les côtes du sud de l’Angleterre, des simulations de débarquement sont effectuées dans des conditions aussi proches que possible de la réalité. Ces manœuvres impliquent des navires de guerre, des péniches de débarquement, des chars amphibies et des avions de transport. On teste les timings, les procédures, la coordination entre les unités navales, aériennes et terrestres.

Parmi ces exercices, l’opération Tiger, en avril 1944, est tristement célèbre. Elle consistait en une répétition générale du débarquement sur une plage du Devon censée reproduire Omaha Beach. Mais le convoi allié fut attaqué par des vedettes rapides allemandes, causant la mort de près de 750 soldats américains. Cette tragédie, longtemps tenue secrète, poussa les Alliés à renforcer encore la sécurité et les procédures de communication pour le jour J.

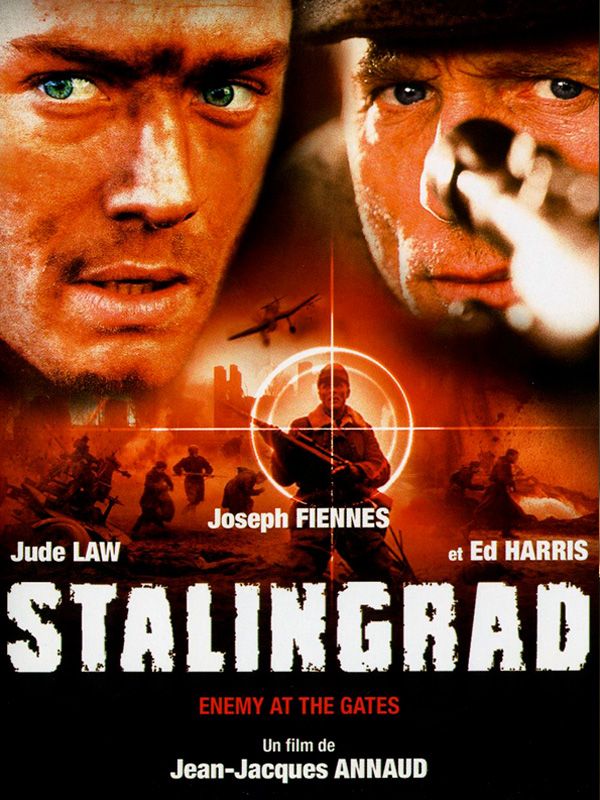

L’opération Bodyguard : tromper l’ennemi

Les Alliés savent que le succès du débarquement dépendra en grande partie de l’effet de surprise. Pour tromper l’ennemi et masquer la véritable destination de l’assaut, ils élaborent une gigantesque opération d’intoxication stratégique : l’opération Bodyguard.

Son volet principal, baptisé Fortitude, vise à faire croire aux Allemands que le véritable débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais, et que celui en Normandie ne serait qu’une diversion. En entretenant cette illusion, les Alliés espèrent contraindre Hitler à maintenir ses forces principales dans le nord de la France, loin des plages réellement visées.

L’opération est menée avec une minutie impressionnante. Une armée fantôme est créée de toutes pièces dans le sud-est de l’Angleterre, juste en face de Calais. Baptisée First U.S. Army Group (FUSAG), elle est placée sous le commandement du célèbre général George S. Patton, momentanément écarté du front après un scandale lié à son comportement en Italie. Aux yeux des Allemands, sa présence donne une crédibilité énorme à la menace sur Calais, d’autant plus que Patton est considéré par les Nazis comme étant le meilleur général Allié.

Dans les champs, les Alliés installent de faux chars (en carton ou gonflables), des maquettes d’avions, de faux dépôts de munitions, et poussent le détail jusqu’à laisser des traces de chenilles de blindés dans la boue. De fausses communications radio sont diffusées en continu pour simuler l’activité d’une armée en mouvement. Les avions de reconnaissance allemands, survolant la région, confirment ce qu’ils croient voir : une armée colossale se concentre en face de Calais et est prête à traverser la Manche…

-

Des chars gonflables

-

Maquette d’avion

-

Fausses péniches de débarquement

Enfin, les Britanniques exploitent leur réseau d’agents doubles, dont les célèbres Juan Pujol (“Garbo”) et Dusko Popov, pour relayer de fausses informations directement au service de renseignement allemand, déjà affaibli et désorganisé.

Le résultat dépasse toutes les espérances : Hitler et son état-major sont totalement dupés. Même après le débarquement du 6 juin, ils restent convaincus qu’il ne s’agit que d’une manœuvre de diversion et attendent encore, des semaines durant, un assaut principal sur le Pas-de-Calais. Une erreur stratégique qui va coûter très cher à la Wehrmacht !

Le choix du 6 juin

Fixer la date du débarquement est une opération d’une complexité extrême, et aucun paramètre n’est laissé au hasard. Plusieurs conditions précises — et parfois contradictoires — doivent être réunies dans un laps de temps très court.

Tout commence dans la nuit précédant l’assaut. Les parachutistes alliés, largués derrière les lignes ennemies, doivent intervenir dans l’obscurité totale afin de ne pas être repérés : il ne faut pas de lune. Mais les bombardiers stratégiques, qui interviennent plus tard, ont besoin eux de la lumière de la lune pour repérer leurs objectifs avec précision. Il faut donc une pleine lune… qui se lève tard dans la nuit, afin de satisfaire les deux exigences.

Vient ensuite le paramètre de la marée. Le débarquement doit avoir lieu au petit matin. Une marée trop haute risquerait de faire s’écraser les barges sur les obstacles installés sur les plages par les Allemands. A l’inverse, une marée trop basse obligerait les troupes à traverser à découvert des centaines de mètres de plage sous les tirs des mitrailleuses. La solution retenue est donc une marée montante, atteignant sa mi-hauteur à l’aube.

Résumons : une pleine lune tardive, et une marée montante à mi-hauteur au lever du jour. Ce délicat alignement des astres ne se produit que quelques jours par mois. En juin 1944, ces conditions idéales ne sont réunies que du 5 au 7 juin.

Le débarquement est initialement fixé au 5 juin, mais une violente tempête s’abat sur la Manche. Eisenhower, après avoir consulté ses météorologues et ses généraux, prend alors une décision cruciale dans la nuit du 4 au 5 juin : reporter le débarquement au 6 juin. C’est le dernier créneau possible avant plusieurs semaines. Si l’opération est à nouveau repoussée, il faudra tout recommencer — au risque de trahir l’effet de surprise. L’ordre est donné. Les hommes embarquent, les navires lèvent l’ancre. Les parachutistes montent dans leurs avions.

Depuis Londres, les services secrets britanniques et le Bureau central de renseignements et d’action (BCRA) du général de Gaulle coordonnent l’Armée secrète, les maquis et les réseaux de sabotage à travers la France occupée. Le plan prévoit que, au moment de l’assaut, ces groupes multiplient les attaques contre les lignes ferroviaires, les dépôts de carburant, les communications et les troupes allemandes, afin de ralentir leur acheminement vers la Normandie.

Pour déclencher ces actions coordonnées, les Alliés utilisent un système de messages codés diffusés à la radio. Le 5 juin 1944 au soir, la BBC, depuis Londres, prononce à deux reprises une phrase anodine, mais lourdement chargée de sens pour les résistants :

« Les sanglots longs des violons de l’automne… »

Ce premier vers du poème de Verlaine, déjà connu des réseaux, est le signal d’alerte. Peu après, la seconde partie du message retentit :

« … blessent mon cœur d’une langueur monotone. »

C’est le signal de déclenchement : l’heure de l’action est venue.

Dès la nuit du 5 au 6 juin, les maquisards sabotent les voies ferrées, font sauter des ponts, coupent des lignes téléphoniques. Dans certaines régions, notamment dans le Centre, le Vercors et la Bretagne, ils engagent même des combats ouverts contre des garnisons allemandes. Ces actions ne paralysent pas complètement la Wehrmacht, mais elles désorganisent son réseau logistique et contribuent à retarder l’arrivée de renforts en Normandie.

En Normandie même, des groupes locaux guident les parachutistes égarés, cachent des soldats alliés et renseignent sur les positions allemandes. L’impact direct sur le Débarquement est difficile à quantifier, mais pour les combattants alliés, savoir que l’ennemi est aussi harcelé dans son dos est un atout psychologique considérable.

Carte des opérations du débarquement en Normandie. Les zones en jaune représentent l’avancée des troupes Alliées au soir du 6 juin.

Le jour le plus long…

Le débarquement mobilise une armée titanesque : plus de 156 000 soldats alliés, répartis entre Américains, Britanniques, Canadiens, Français Libres, appuyés par 5 000 navires de toutes tailles, 11 000 avions, des milliers de véhicules et des divisions entières de parachutistes. Et le déroulé de cette opération ne doit là non plus rien au hasard.

Vers une heure du matin, les premiers parachutistes américains des 82e et 101e divisions aéroportées sont largués à l’ouest de la zone de débarquement. Ils doivent sécuriser les routes, les ponts et les villages afin d’empêcher les contre-attaques allemandes venant de l’intérieur des terres, notamment depuis Carentan, Sainte-Mère-Église ou Saint-Côme-du-Mont. Mais les conditions météorologiques, l’obscurité, la DCA allemande et les erreurs de navigation dispersent de nombreux groupes. Certains se retrouvent loin de leur objectif initial, d’autres sont tués dès leur arrivée. Malgré ces difficultés, des éléments isolés parviennent à semer la confusion dans les lignes allemandes et à tenir des positions clés.

Simultanément, à l’est, les parachutistes britanniques de la 6e division aéroportée sont largués près de l’Orne et du canal de Caen, avec pour mission de sécuriser le flanc gauche du débarquement. Leur premier objectif : prendre intact les ponts sur l’Orne, dont le désormais célèbre Pegasus Bridge. Là encore, malgré une dispersion des troupes et de lourdes pertes, les objectifs sont atteints.

Aux premières lueurs du jour, vers 5H45, la flotte alliée se dévoile : près de 5 000 navires de toutes tailles, des destroyers aux péniches de débarquement, composent cette armada colossale venue depuis l’Angleterre. Les côtes normandes sont martelées par un intense bombardement naval et aérien visant à affaiblir les défenses allemandes du Mur de l’Atlantique. Toutefois, l’efficacité de ces bombardements est inégale : si certaines positions sont neutralisées, d’autres, notamment à Omaha Beach, restent intactes.

Le débarquement amphibie commence alors sur cinq secteurs répartis le long de la côte normande. À l’extrême ouest, les troupes américaines prennent pied sur Utah Beach, dans le Cotentin. Grâce à une erreur de navigation, elles débarquent légèrement au sud de la zone prévue, sur une portion de plage moins bien défendue. Ce coup du sort leur est favorable : les pertes sont légères, et les troupes

Les ports artificiels : une prouesse logistique décisive

Le succès du Débarquement ne repose pas seulement sur l’assaut réussi des plages. Il dépend aussi, et peut-être surtout, de la capacité des Alliés à acheminer et soutenir un nombre colossal d’hommes, de véhicules, de munitions, de carburant et de ravitaillement dès les premières heures suivant l’assaut. Or, les ports français, comme Cherbourg ou Le Havre, sont aux mains des Allemands, et ils sont tous puissamment défendus ou minés. Il est impensable d’y accoster avant des semaines. Les Alliés ont donc besoin d’un port… qu’ils vont fabriquer de toutes pièces.

C’est ainsi que naît l’idée audacieuse des Mulberries : deux ports artificiels démontables, transportables et assemblés directement sur les plages une fois la tête de pont établie. Des centaines de morceaux préfabriqués — quais flottants, digues, jetées, routes flottantes, plateformes de débarquement — sont construits en Grande-Bretagne, puis remorqués à travers la Manche, comme des pièces de Lego géants, avant d’être assemblés au large d’Arromanches (Gold Beach) pour les Britanniques, et de Saint-Laurent-sur-Mer (Omaha Beach) pour les Américains.

-

Mulberry d’Arromanches en septembre 1944

-

Mulburry de Saint-Laurent-en-Normandie

-

Mulburry à Arromanches

Le montage de ces structures débute dès le 7 juin. Les ports sont pleinement opérationnels en moins de deux semaines. Chaque port comprend une digue flottante en forme de croissant, faite de grands blocs en béton coulés (les caissons Phoenix), et des routes flottantes longues de plusieurs kilomètres qui relient la mer au rivage, sur lesquelles les véhicules et les hommes peuvent débarquer en continu, même sans port naturel.

Malheureusement la météo ne fait pas de cadeau. Entre le 19 et le 22 juin, une tempête d’une rare violence s’abat sur la Manche. Le port américain d’Omaha est irrémédiablement détruit. Seul le port britannique d’Arromanches résiste et devient alors la seule grande porte logistique vers le continent pendant plusieurs semaines. Grâce à lui, les Alliés peuvent débarquer plus de 9 000 tonnes de matériel par jour, y compris des chars, des camions, des canons, des vivres et des renforts.

Ces ports artificiels, qui relevaient de la science-fiction quelques mois plus tôt, sont une véritable prouesse d’ingénierie militaire. Leur rôle est souvent méconnu, mais sans eux, le Débarquement n’aurait pu être soutenu, et l’invasion aurait très probablement échoué ou été ralenti au point de permettre aux Allemands de se réorganiser. Arromanches restera opérationnel jusqu’en novembre 1944, date à laquelle les Alliés peuvent enfin utiliser les ports libérés de la Manche.

Une guerre,

MILLE HISTOIRES

Poursuivez l’exploration avec les autres dossiers

Les dossiers