Le récit

DU CONFLIT

4 – La reconquête

(1944-1945)

Au début de l’année 1944, les cartes ont changé de main. L’élan de la Blitzkrieg s’est brisé dans les ruines de Stalingrad et dans les sables d’El Alamein. Désormais, c’est l’Axe qui recule, lentement mais sûrement, acculé à défendre un territoire immense qu’il ne peut plus contenir. L’Allemagne tient encore l’Europe d’une main de fer, mais ses armées sont épuisées, étirées sur plusieurs fronts, rongées par l’usure et le froid. Le Japon, lui, recule île après île, ses convois sont coulés par centaines, ses avions décimés, sa marine affaiblie. Toutefois, rien n’est encore joué. Chaque avancée coûte cher. Chaque libération est un combat acharné. Car Hitler, comme l’empereur Hirohito, n’envisagent ni paix ni reddition. Seule la destruction totale pourra clore le chapitre.

L’opération Bagration

C’est à l’Est que la guerre s’intensifie dès les premiers jours de l’année. L’Armée rouge, revigorée, réarmée, galvanisée par ses victoires précédentes, lance une série d’offensives d’une ampleur encore jamais vue. En janvier, le siège de Leningrad, qui durait depuis plus de deux ans, est enfin levé, brisant le plus long et l’un des plus meurtriers sièges de l’Histoire moderne. Puis, tout au long du printemps, les troupes soviétiques libèrent l’Ukraine, franchissent le Dniepr, percent les lignes allemandes en plusieurs points, et infligent des pertes colossales aux divisions de la Wehrmacht. L’été venu, l’opération Bagration, déclenchée en juin, pulvérise le groupe d’armées Centre en Biélorussie. Plus de 300 000 soldats allemands sont mis hors de combat en quelques semaines. Minsk est reprise. La Pologne est en vue. À ce rythme, l’Armée rouge atteindra Berlin avant l’hiver — mais le Reich n’a pas encore dit son dernier mot.

Les Alliés à la conquête de l’Italie

Sur le front italien, la lente remontée entamée en 1943 se poursuit. Mais l’Italie n’est pas une route facile : montagnes, vallées étroites, fortifications naturelles. Les forces allemandes se retranchent avec acharnement sur la ligne Gustav, une redoutable ligne défensive coupant la péninsule. Au centre de cette ligne, Monte Cassino, dominée par une abbaye millénaire perchée sur un piton rocheux, devient un verrou sanglant. Plusieurs assauts alliés échouent. Finalement, après de violents bombardements, l’abbaye est détruite en février, et la position tombe en mai. Pendant ce temps, un débarquement stratégique à Anzio, près de Rome, tourne au piège : les troupes américaines, mal soutenues, s’enlisent face à une contre-offensive allemande féroce. Rome n’est libérée que le 4 juin 1944, deux jours avant un événement qui changera le cours de la guerre : le débarquement en Normandie.

L’ouverture d’un nouveau front : le débarquement en Normandie

En effet, depuis des mois, les Alliés préparent dans le plus grand secret une opération titanesque : l’ouverture d’un second front en Europe, pour soulager les Soviétiques et attaquer l’Allemagne de manière frontale. Cette opération, baptisée Overlord, mobilise des centaines de milliers de soldats, des milliers de navires, des unités aéroportées, un appareil logistique gigantesque. L’objectif : débarquer en Normandie, briser le mur de l’Atlantique, et établir une tête de pont pour reconquérir la France. Le 6 juin 1944, à l’aube, les premières barges touchent les plages : Utah, Omaha, Gold, Juno, Sword. Les Allemands, surpris malgré les rumeurs d’invasion, opposent une résistance féroce, surtout à Omaha Beach, si bien que les pertes américaines sont terribles. Mais à la fin de la journée, la tête de pont est là. L’Europe occupée voit enfin le retour des armées de la liberté.

Vers la libération de Paris

S’en suivent des semaines de combats harassants dans le bocage normand, terrain difficile et morcelé, défendu avec acharnement par les troupes de la Waffen-SS. Les Alliés, freinés dans leur progression, doivent user de toute leur puissance aérienne, de leurs blindés et de leur supériorité logistique pour avancer. Le 21 juillet, Saint-Lô tombe. Puis vient l’opération Cobra, qui permet une percée décisive vers l’intérieur du pays. La poche de Falaise, en août, devient un piège mortel pour les Allemands en retraite, encerclés, pilonnés sans relâche. Finalement, le 25 août 1944, Paris est libérée par la 2e division blindée du général Leclerc et la 4e division d’infanterie américaine. De Gaulle entre dans la capitale, salué par une foule en liesse. La République renaît dans les rues encore criblées de balles.

La bataille des Ardennes

Toutefois les Allemands n’ont pas encore perdu la guerre. À l’automne, la ligne de front se stabilise aux frontières de l’Allemagne. Hitler, désespéré, ordonne une offensive à l’Ouest. En décembre 1944, dans les Ardennes, il lance l’opération Wacht am Rhein : une percée audacieuse entre les lignes alliées, dans la neige, le froid, le brouillard. C’est la bataille des Ardennes. Les troupes américaines, surprises, reculent. Bastogne, encerclée, tient grâce à la résistance héroïque de la 101e division aéroportée. Mais les Alliés réagissent vite. L’offensive allemande échoue. Les réserves de la Wehrmacht sont saignées à blanc. C’est le dernier sursaut du Reich à l’Ouest.

Le rouleau compresseur soviétique

Pendant ce temps, à l’Est, l’Armée rouge progresse vers la Pologne. Lublin, Varsovie, Cracovie sont libérées. Cependant, la tragédie s’abat sur les résistants polonais de l’Insurrection de Varsovie : en août, alors que l’Armée rouge est aux portes de la ville, les résistants se soulèvent contre les nazis. Staline ordonne de ne pas intervenir. L’insurrection est écrasée dans le sang et la ville est rasée. L’Allemagne perd du terrain, mais la Pologne perd une génération entière.

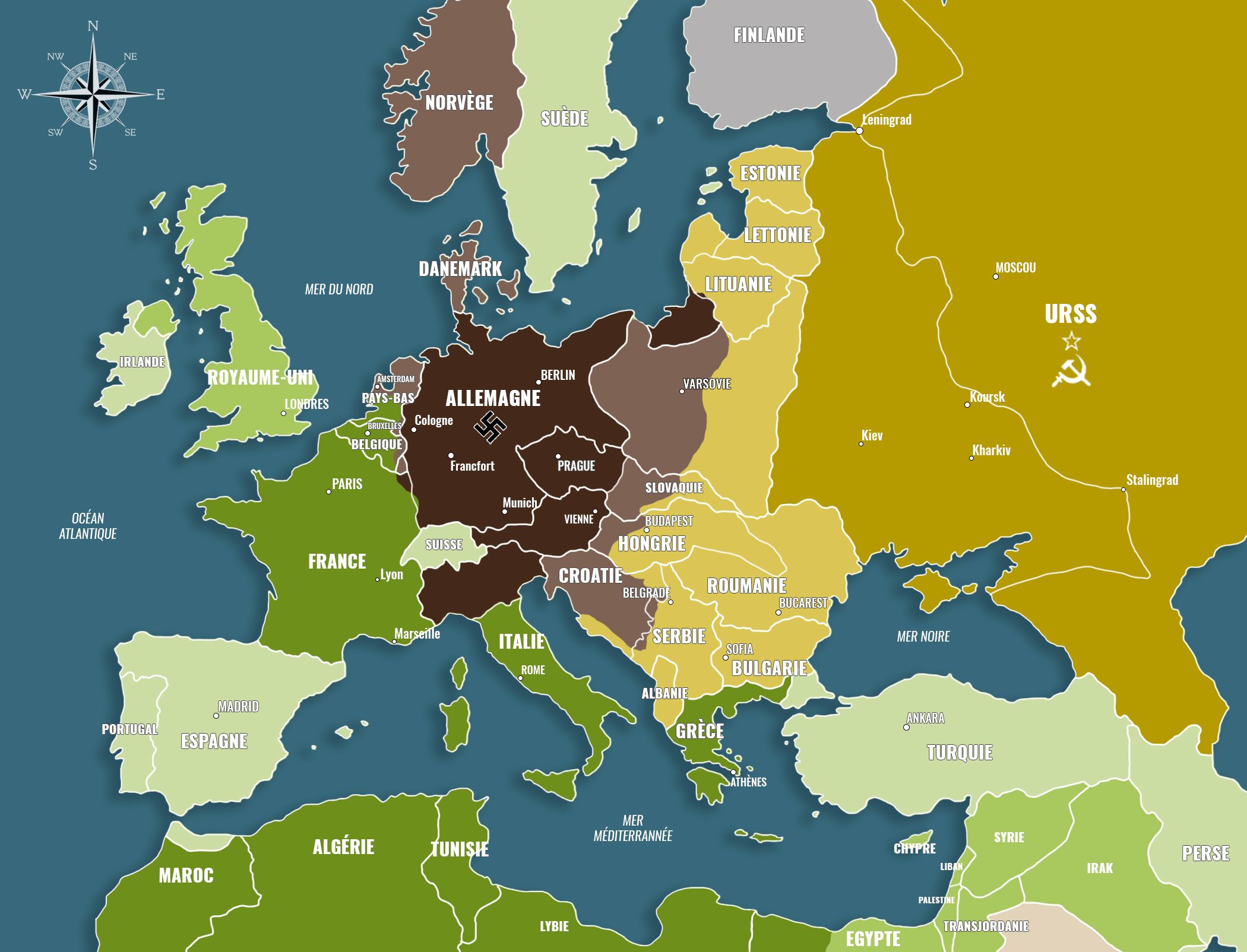

Carte : la situation en Europe fin 1944

![]() L’Axe

L’Axe

![]() Conquêtes de l’Axe

Conquêtes de l’Axe

![]() Alliés de l’Axe

Alliés de l’Axe

![]() URSS

URSS

![]() Conquêtes de l’URSS

Conquêtes de l’URSS

![]() Les Alliés

Les Alliés

![]() Conquêtes des Alliées

Conquêtes des Alliées

![]() Pays neutres

Pays neutres

La reconquête du Pacifique

Et au loin, dans le Pacifique, la guerre continue avec une brutalité implacable. Les Marines progressent dans la stratégie du « saut d’île en île », reprenant peu à peu l’espace conquis par le Japon. Les batailles sont des cauchemars : Tarawa, Saipan, Guam. Chaque île est défendue jusqu’au dernier homme. Les kamikazes apparaissent pour la première fois. Les pertes sont immenses, mais l’avance est continue. Les Philippines, que MacArthur avait juré de reconquérir, sont enfin abordées en octobre 1944. La bataille du golfe de Leyte, la plus grande bataille navale de l’Histoire, marque la fin de la marine japonaise comme force offensive.

1945 : la dernière année du conflit

Au début de l’année 1945, l’Allemagne nazie, mutilée, continue de se battre avec l’acharnement d’un régime condamné. Le Japon impérial, fanatisé, ne plie pas. Et pourtant, tout indique que la fin est proche. Les Alliés avancent sur tous les fronts. Le IIIe Reich, qui rêvait de durer mille ans s’apprête à agoniser dans ses propres ruines. Cette dernière année de guerre, plus courte que les autres, sera pourtant l’une des plus violentes, des plus tragiques, des plus décisives de toute l’histoire moderne.

L’armée rouge occupe la Pologne

À l’Est, l’Armée rouge se met en mouvement avec une puissance sans précédent. En janvier 1945, elle déclenche l’offensive Vistule-Oder : en quelques semaines, les troupes soviétiques balayent les lignes allemandes, avancent de plus de 500 kilomètres, atteignent l’Oder, aux portes mêmes de l’Allemagne. Varsovie, enfin libérée, n’est plus qu’un champ de ruines. Cracovie est épargnée de peu. Puis, le 27 janvier, les soldats de l’Armée rouge entrent dans un lieu dont le nom deviendra, à jamais, celui de l’abîme : Auschwitz. Ils y découvrent l’indicible. Les fours crématoires, les barbelés, les baraquements, les valises entassées, les monceaux de chaussures, de lunettes, de cheveux. Des survivants hagards, faméliques, à demi morts, racontent ce qu’ils ont vu, ce qu’ils ont subi. Le monde comprend, enfin, ce que voulait dire la « solution finale ». Les mots ne suffisent pas. L’horreur dépasse l’entendement.

Les Alliés franchissent le Rhin

À l’Ouest, les Alliés, renforcés et déterminés, repoussent les dernières attaques allemandes. Le front se stabilise brièvement, mais dès février, les offensives reprennent. Le Rhin est franchi. Les forces alliées progressent rapidement à travers la Rhénanie, contournent la ligne Siegfried, prennent Cologne, Mayence, Francfort. Le cœur industriel du Reich tombe entre leurs mains. Et dans le ciel, les bombardiers alliés déversent des tonnes de feu sur les villes allemandes. La plus spectaculaire, la plus controversée, reste le bombardement de Dresde, en février 1945. En quelques heures, une ville magnifique, centre culturel et baroque, est réduite en cendres par une tempête de feu. Des dizaines de milliers de civils y trouvent la mort.

La fin de Mussolini

En Italie, la progression continue. Les troupes alliées atteignent enfin le nord du pays. Et dans les derniers jours d’avril, Benito Mussolini, en fuite, est capturé par des résistants italiens. Il est exécuté sommairement, son corps pendu par les pieds sur une place de Milan, exposé au regard de tous, symbole de la chute d’un régime qui avait promis la grandeur et semé la terreur.

La fin du nazisme

Mais c’est à Berlin que se joue l’ultime acte du drame européen. L’Armée rouge lance, à partir du 16 avril, une gigantesque offensive pour s’emparer de la capitale du Reich. Les combats sont d’une intensité inouïe. Quartier par quartier, immeuble par immeuble, les troupes soviétiques avancent, au prix de dizaines de milliers de morts. Les Allemands, civils comme soldats, résistent avec fanatisme.

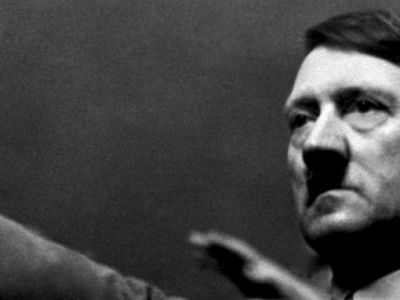

Le suicide d’Hitler

Dans le bunker de la Chancellerie, Hitler, isolé, paranoïaque, malade, refuse de voir la réalité. Il donne des ordres absurdes, espère des divisions qui n’existent plus, accuse ses généraux de trahison, son peuple d’indignité. Puis, le 30 avril 1945, alors que les Soviétiques sont à quelques mètres, Adolf Hitler se suicide, aux côtés d’Eva Braun, qu’il a épousée la veille. Goebbels l’imite peu après. Le Reich n’a plus de chef.

La capitulation sans conditions des allemands

Le 2 mai, Berlin capitule. Le 7 mai 1945 à 2h41 du matin, dans un lycée de Reims transformé en QG des forces alliées, l’état-major allemand signe la capitulation, qui prévoit l’arrêt des combats le 8 mai à 23h01. Mais pour Staline, l’URSS, en tant que nation la plus lourdement touchée par la guerre, mérite d’être au cœur de la signature finale. Il rejette donc l’accord signé à Reims et exige qu’un nouvel acte de capitulation soit signé à Berlin, en présence de son propre commandement. Ce sera chose faite le 8 mai au soir, dans la banlieue de Berlin. Le maréchal Joukov représente l’URSS. Le général allemand Wilhelm Keitel signe, devant les Alliés, l’acte de reddition sans condition de la Wehrmacht. L’entrée en vigueur du cessez-le-feu est maintenue au 8 mai à 23h01, comme prévu dans le texte signé à Reims. En Europe, la guerre est finie. Les cloches sonnent, les foules envahissent les rues, les larmes coulent, mais c’est une joie mêlée de deuil. Car la victoire a coûté un prix incommensurable. Des dizaines de millions de morts, des villes rasées, des peuples déplacés, des familles détruites, des civilisations traumatisées.

Vers la fin de la guerre dans le Pacifique

Dans le Pacifique, la guerre continue. Et elle s’enfonce dans une spirale toujours plus meurtrière. Les Américains, appliquant leur stratégie du saut d’île en île, atteignent en février Iwo Jima, puis en avril Okinawa, à quelques centaines de kilomètres du Japon. Les combats y sont d’une brutalité absolue. Les soldats japonais, retranchés dans des tunnels, des grottes, refusent de se rendre. Les civils eux-mêmes se suicident plutôt que de tomber aux mains des envahisseurs. Les pertes sont astronomiques : plus de 200 000 morts à Okinawa, dont une majorité de civils. L’état-major américain comprend alors que l’invasion du Japon coûterait probablement des millions de vies. Un coût trop élevé pour les autorités américaines et l’opinion publique, qui souhaitent que la guerre prenne fin aussi dans la Pacifique. Alors, est prise la décision d’utiliser une arme nouvelle, dévastatrice, pour contraindre le Japon à capituler : l’arme atomique.

Carte : la victoire des Alliés dans le Pacifique – 1945

![]() Empire Japonais le 2 septembre 1945

Empire Japonais le 2 septembre 1945

![]() Alliés du Japon

Alliés du Japon

![]() Alliés

Alliés

![]() Régions libérées par les Alliés

Régions libérées par les Alliés

![]() Frontières de l’empire Japonais le 2 septembre 1945

Frontières de l’empire Japonais le 2 septembre 1945

Le succès du Projet Manhattan

Dans le plus grand secret, depuis 1942, dans le désert du Nouveau-Mexique, des scientifiques sous la direction de Robert Oppenheimer, dans le cadre du projet Manhattan, ont mis au point une arme nouvelle, fondée sur la fission nucléaire : la bombe atomique. Le 16 juillet 1945, la première explosion a lieu à Alamogordo. L’arme fonctionne et est prête à être utilisée. A la base, elle était destinée à servir contre les nazis. Mais la guerre étant terminée en Europe, elle sera finalement utilisée contre le Japon. Truman, devenu président après la mort de Roosevelt en avril, choisit de l’utiliser pour hâter la fin de la guerre, mais aussi envoyer un message au monde, et surtout à Staline…

Les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki

Le 6 août 1945, un bombardier B-29, l’Enola Gay, largue la première bombe atomique sur Hiroshima. En quelques secondes, la ville est anéantie. Plus de 70 000 morts instantanés, des dizaines de milliers d’autres dans les jours et mois suivants. Le Japon hésite, mais ne se rend pas. Le 8 août, conformément à la promesse faite à Yalta, l’Union soviétique déclare la guerre au Japon et envahit la Mandchourie, infligeant une défaite rapide à l’armée japonaise du Kwantung. Le 9 août, les américains larguent une seconde bombe, cette fois-ci sur la ville de Nagasaki. Acculé, l’empereur Hirohito décide de capituler. Le 15 août 1945, il annonce la reddition à la radio, dans une allocution voilée de métaphores, mais historique. Le 2 septembre 1945, à bord du cuirassé Missouri, dans la baie de Tokyo, le Japon signe la capitulation. La Seconde Guerre mondiale est terminée.

Un bilan terrifiant

Lorsque les armes se taisent enfin, le monde évalue l’ampleur inédite du conflit : environ 60 à 80 millions de morts, militaires et civils confondus, soit près de 3 % de la population mondiale de l’époque. L’Europe est un champ de ruines : villes rasées, infrastructures anéanties, millions de déplacés errant sur des routes encombrées. La guerre a révélé l’horreur industrielle des camps de concentration et d’extermination nazis, avec la Shoah qui a coûté la vie à environ six millions de Juifs, ainsi qu’à des millions d’autres victimes du régime. En Asie, les bombardements atomiques d’Hiroshima et Nagasaki ont précipité la capitulation du Japon mais inauguré l’ère nucléaire. Les empires coloniaux européens sont ébranlés : le processus de décolonisation s’accélère. Sur le plan géopolitique, un nouvel ordre mondial se met en place : les États-Unis et l’Union soviétique émergent en superpuissances rivales, lançant la Guerre froide. L’Organisation des Nations unies est créée pour tenter d’éviter un nouveau conflit mondial. Mais, derrière les célébrations de la victoire, le traumatisme et les cicatrices, visibles ou invisibles, marqueront durablement les générations à venir.