Le récit

DU CONFLIT

2 – Le déferlement

(1939–1941)

Lorsque l’Allemagne envahit la Pologne le 1er septembre 1939, à l’aube, le continent retient son souffle. Les moteurs des panzers grondent, les Stukas hurlent dans le ciel, et l’infanterie motorisée déferle à un rythme jamais vu. En quelques heures, les postes frontières sont balayés et les lignes de défense polonaises enfoncées. Varsovie est bombardée dès les premiers jours. L’armée polonaise, courageuse mais inférieure en nombre et en équipement, tente de résister tant bien que mal. La guerre éclair, ou Blitzkrieg, révèle ici toute son efficacité : aviation, blindés et transmissions modernes agissent de concert pour semer le chaos.

Et si l’agression est brutale, l’attaque soviétique du 17 septembre à l’Est, en vertu du pacte secret Molotov-Ribbentrop, achève de désespérer Varsovie. Le pays, pris en étau entre les deux totalitarismes, ne tiendra guère plus d’un mois. Le 6 octobre, la Pologne est démembrée, ses territoires partagés entre Berlin et Moscou. Les soldats polonais qui parviennent à fuir rejoignent la France ou l’Angleterre pour continuer le combat. L’Europe, de nouveau, entre dans les ténèbres.

La drôle de guerre

Pourtant, à l’Ouest, rien ne bouge. La France et le Royaume-Uni, fidèles à leurs garanties envers la Pologne, ont bien déclaré la guerre à l’Allemagne le 3 septembre.

Mais cette déclaration reste sans effets visibles : aucune offensive n’est lancée. Derrière la ligne Maginot, l’armée française s’installe dans une attente prudente. C’est le début de ce que l’on appelle la « drôle de guerre », une période étrange où les soldats alliés, embusqués dans les bois ou retranchés dans leurs casernements, guettent un ennemi qui, pour l’heure, ne vient pas.

L’URSS attaque la Finlande

Pendant ce temps, Hitler consolide ses positions, prépare ses futures offensives et laisse son allié soviétique s’occuper du nord-est de l’Europe. En effet, après la Pologne, l’URSS se tourne vers la Finlande. Commence alors la rude guerre d’Hiver (novembre 1939 – mars 1940), où les Soviétiques, malgré leur supériorité numérique, peinent face à des Finlandais décidés, connaissant chaque forêt, chaque congère, et disposant de l’avantage moral. Les pertes sont effroyables pour l’Armée rouge, mal préparée et purgée de ses meilleurs officiers. Moscou finira par obtenir quelques concessions territoriales, mais à un prix tel que le prestige militaire soviétique en sort terni.

L’Allemagne attaque la Pologne

L’URSS s’empare de la moitié de la Pologne

L’Allemagne attaque le Danemark et la Norvège

L’URSS s’empare des pays baltes

Offensive allemande à l’Ouest

Les allemands entrent dans Paris

Le gouvernement français s’installe à Vichy

Le Nord de la Transylvannie est cédé à la Hongrie

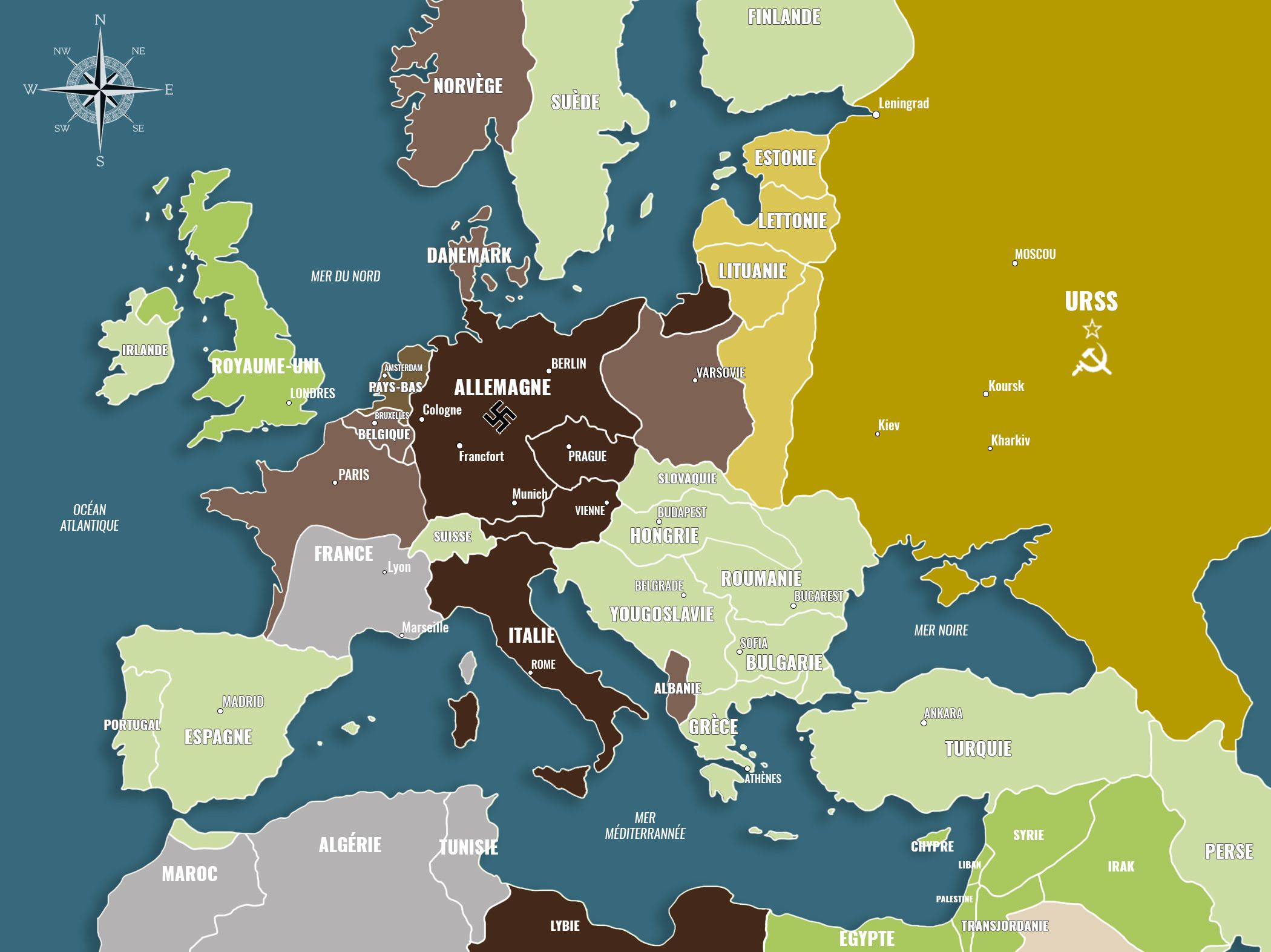

Carte : la situation en Europe en 1940

![]() L’Axe

L’Axe

![]() Conquêtes de l’Axe

Conquêtes de l’Axe

![]() Alliés de l’Axe

Alliés de l’Axe

![]() URSS

URSS

![]() Conquêtes de l’URSS

Conquêtes de l’URSS

![]() Les Alliés

Les Alliés

![]() Pays neutres

Pays neutres

La guerre à l’Ouest

Il faut attendre le printemps 1940 pour que la guerre redevienne mouvement. Le 9 avril, les troupes allemandes envahissent le Danemark – qui capitule en quelques heures – et surtout la Norvège. En effet, l’objectif ici est de sécuriser les voies d’acheminement du minerai de fer suédois vital à l’industrie d’armement du Reich. Oslo tombe rapidement. Les Alliés tentent une contre-offensive à Narvik, mais en raison du manque de coordination et de la pusillanimité des états-majors britanniques et français l’opération s’avère inefficace. La Norvège tombe, et la manœuvre renforce encore le prestige militaire allemand. Mais ce n’est qu’un prélude à ce qui se prépare.

La guerre éclair

Le 10 mai 1940, les armées allemandes se lancent à l’assaut de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas, dans une offensive d’une ampleur sans précédent. Les forces franco-britanniques sont persuadées qu’il s’agit d’une répétition de 1914 et avancent donc en Belgique pour établir une ligne de défense. Elles sont tombées dans le piège tendu par Hitler. Car pendant que les Alliés s’enfoncent vers le nord, les divisions blindées de Guderian et de Rommel traversent la forêt des Ardennes, qu’on avait naïvement jugée infranchissable. En quelques jours, elles percent à Sedan, foncent vers la Manche et coupent en deux les forces alliées. C’est une manœuvre d’encerclement foudroyante. Le corps expéditionnaire britannique et une grande partie de l’armée française se retrouvent acculés dans la poche de Dunkerque.

L’évacuation de la poche de Dunkerque

Là, dans une situation désespérée, les Alliés organisent en catastrophe une évacuation – l’opération Dynamo. Une flotte hétéroclite de destroyers, de chalutiers, de ferries, et même de yachts civils, parvient à évacuer plus de 330 000 hommes entre le 26 mai et le 4 juin. Mais si les hommes sont sauvés, l’équipement est abandonné, et la défaite militaire est totale. Toutefois, Churchill, nommé Premier ministre quelques jours plus tôt (le 10 mai), fera mention à l’issue de cette opération d’un « miracle », et la presse britannique présentera l’évacuation comme une « catastrophe qui a basculé vers le triomphe ».

La France se rend

La suite est rapide et implacable. Le 14 juin, les troupes allemandes entrent dans Paris, déclarée ville ouverte pour éviter sa destruction. Le gouvernement français, replié à Bordeaux, est désemparé. Le 17 juin, le maréchal Pétain, ancien héros de Verdun, appelle à cesser le combat. Le 22 juin, l’armistice est signé à Rethondes, dans le même wagon où l’Allemagne avait capitulé en 1918, selon la volonté d’Hitler. Le pays est alors coupé en deux : au nord et à l’ouest, une zone occupée ; au sud, la zone dite « libre », sous l’autorité du nouveau régime de Vichy, collaborationniste et autoritaire. La France est à terre, humiliée.

L’appel du 18 juin

Pourtant, dans ce chaos, une voix s’élève depuis Londres. Le 18 juin 1940, un général encore peu connu, Charles de Gaulle, réfugié en Angleterre, prononce un discours sur les ondes de la BBC. Il appel les Français à refuser la défaite et à continuer le combat. Si peu de gens l’entendent ce jour-là, son appel entre dans l’Histoire. Tandis que l’Europe s’effondre, Londres devient le dernier bastion de résistance.

Mers-el-Kébir, ou la détermination de Churchill

En juillet 1940, quelques semaines après la défaite française et la signature de l’armistice avec l’Allemagne, Winston Churchill redoutait que la puissante flotte de guerre française ne tombe entre les mains des nazis. Décidé à éviter ce risque, il lança l’opération Catapult. Une escadre britannique fut envoyée à Mers el-Kébir, près d’Oran, où se trouvait une partie importante de la marine française. Le 3 juillet, l’amiral Somerville transmit un ultimatum à la flotte : rejoindre les Alliés, se saborder ou naviguer vers un port des Antilles pour être désarmé. Après négociations et le refus français, la Royal Navy ouvrit le feu. En quelques minutes, le cuirassé Bretagne explosa, d’autres navires furent gravement endommagés, et près de 1 300 marins français périrent. Si l’opération provoqua une indignation profonde en France, Churchill assuma pleinement sa décision, estimant qu’elle prouvait aux yeux d’Hitler et de Roosevelt que la Grande-Bretagne combattrait jusqu’au bout, même au prix de frapper un ancien allié.

L’URSS s’empare des pays Baltes

A l’Est, alors que l’attention mondiale est tournée vers l’offensive allemande à l’Ouest, l’URSS accroît sa pression sur les pays baltes. Les incidents diplomatiques se multiplient, Moscou accuse les gouvernements baltes de “provocations” et de “complot avec l’Allemagne”. En juin 1940 : l’Armée rouge envahit simultanément les trois États (15–17 juin) avec plus de 400 000 hommes. Les gouvernements sont renversés et remplacés par des administrations pro-soviétiques fidèles à Moscou.

La bataille d’Angleterre

Le Royaume-Uni, dirigé depuis mai 1940 par un Winston Churchill implacable, refuse toute négociation avec Hitler. Le dictateur allemand, pensant que l’Angleterre cédera face à la menace d’invasion, lance la bataille d’Angleterre. Pour préparer une hypothétique opération d’invasion (Seelöwe), il faut d’abord anéantir la Royal Air Force. De juillet à octobre 1940, la Luftwaffe multiplie les raids, ciblant d’abord les aérodromes, puis, à partir de septembre, les villes britanniques, dans une campagne de terreur baptisée le Blitz. Londres est bombardée sans relâche, nuit après nuit. Mais la RAF, bien organisée, soutenue par le radar et par un peuple résolu, tient bon. L’invasion est reportée, puis annulée. Pour la première fois, Hitler subit un revers sérieux.

Les Balkans sous la coupe du Reich

À l’automne 1940, l’Europe est presque totalement sous la coupe du Reich. Seuls résistent le Royaume-Uni, la Grèce, qui affronte les troupes italiennes dans les montagnes, et la Yougoslavie, encore indépendante. L’Italie de Mussolini, incapable de mener seule ses opérations, appelle à l’aide son puissant allié. En avril 1941, les Allemands interviennent brutalement dans les Balkans, écrasent la Yougoslavie et la Grèce en quelques semaines, tout en préparant leur plus vaste entreprise : l’invasion de l’Union soviétique.

L’opération Barbarossa

Le 22 juin 1941, à l’aube, l’Allemagne nazie déclenche l’opération Barbarossa, la plus vaste invasion terrestre de l’histoire. Sans déclaration de guerre, plus de 3,2 millions de soldats allemands, appuyés par 600 000 soldats alliés (Roumains, Finlandais, Hongrois, Italiens, Slovaques et Croates), franchissent la frontière soviétique sur un front de 1 800 kilomètres, de la mer Baltique à la mer Noire. Ils disposent de 3 700 chars, 7 000 pièces d’artillerie et 2 700 avions de la Luftwaffe, chargés de balayer l’aviation soviétique au sol dès les premières heures.

La guerre éclair à l’Est

-

Groupe d’armées Nord : dirigé par von Leeb, il vise Leningrad en passant par les pays baltes.

-

Groupe d’armées Centre : commandé par von Bock, c’est la force principale, chargée de foncer sur Moscou.

-

Groupe d’armées Sud : sous les ordres de von Rundstedt, il doit conquérir l’Ukraine, riche en blé, charbon et industries.

Pris par surprise malgré les nombreux avertissements, l’Armée rouge encaisse un choc colossal. En quelques jours, plus de 4 000 avions soviétiques sont détruits, la plupart au sol. Les encerclements se multiplient : Minsk tombe dès le 28 juin avec 300 000 prisonniers ; Smolensk est atteinte mi-juillet, où 310 000 hommes sont capturés. En septembre, à Kiev, la Wehrmacht réalise l’un des plus vastes encerclements de l’histoire militaire : 665 000 soldats soviétiques faits prisonniers. Les pertes sont vertigineuses : en cinq mois, l’URSS perd près de 3 millions d’hommes (morts ou capturés).

L’avancée allemande semble irrésistible. Le Groupe d’armées Centre atteint les abords de Moscou à l’automne. Mais les lignes de ravitaillement s’étirent dangereusement, les routes se transforment en bourbiers sous les pluies d’octobre (la raspoutitsa), et la résistance soviétique se durcit. Hitler commet des erreurs stratégiques en dispersant ses forces : au lieu de foncer sur Moscou, il envoie une partie des blindés soutenir le Nord vers Leningrad et le Sud vers l’Ukraine.

L’échec devant Moscou

Le 5 décembre 1941, alors que les avant-gardes allemandes ne sont plus qu’à 30 kilomètres de la capitale, l’hiver russe s’abat sur les troupes mal équipées, avec des températures chutant à -30 °C. C’est alors que l’Armée rouge, renforcée par des divisions venues de Sibérie (libérées par un accord de non-agression avec le Japon), lance une contre-offensive massive. Les Allemands reculent de 100 à 250 km. L’échec devant Moscou marque la première grande défaite terrestre de Hitler et brise le mythe de l’invincibilité de la Wehrmacht.

Pearl Harbor

Au même moment, à l’autre bout du globe, le 7 décembre 1941, à l’aube, le Japon lance une attaque surprise d’une ampleur inédite contre la base navale américaine de Pearl Harbor, à Hawaï. En deux vagues successives, 353 avions — bombardiers en piqué, torpilleurs et chasseurs Zero — décollés de six porte-avions japonais frappent les navires et installations américaines. En moins de deux heures, la flotte du Pacifique subit des pertes colossales : huit cuirassés sont touchés, dont l’USS Arizona qui explose et coule avec plus de 1 100 hommes à bord. Près de 200 avions américains sont détruits au sol, et plus de 2 400 militaires et civils sont tués, avec environ 1 200 blessés.

Pourquoi attaquer Pearl Harbor ?

Cette attaque, soigneusement préparée dans le plus grand secret, vise à neutraliser la puissance navale américaine dans le Pacifique afin de permettre au Japon de poursuivre son expansion en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental. Pourtant, deux éléments vont limiter les conséquences stratégiques de cette attaque. D’abord, les trois porte-avions américains du Pacifique — USS Enterprise, USS Lexington et USS Saratoga — ne se trouvent pas à Pearl Harbor ce jour-là. Leur absence, pure coïncidence, s’avère décisive : dans les mois à venir, la guerre navale dans le Pacifique sera dominée par les porte-avions, et leur survie permet à la marine américaine de conserver un atout majeur.

Ensuite, si le choc psychologique est immense, les pertes matérielles ne sont pas toutes définitives. Sur les huit cuirassés frappés, six — USS West Virginia, USS California, USS Nevada, USS Tennessee, USS Maryland et USS Pennsylvania — seront renfloués, réparés et remis en service au fil du conflit. Seuls l’USS Arizona, déchiré par une explosion massive et toujours immergé aujourd’hui, et l’USS Oklahoma, renversé et trop endommagé, resteront perdus.

« Une date marquée par l’infamie »

Mais ce que les stratèges japonais n’avaient pas anticipé, c’est l’effet psychologique inverse de celui escompté. L’attaque, conçue pour décourager les États-Unis, va au contraire les galvaniser. Le 8 décembre 1941, le président Franklin D. Roosevelt prononce devant le Congrès son célèbre discours qualifiant le 7 décembre de « date qui restera marquée par l’infamie ». Dans la foulée, les États-Unis déclarent la guerre au Japon. Trois jours plus tard, en vertu du pacte tripartite, l’Allemagne et l’Italie déclarent la guerre aux États-Unis.

La guerre est désormais planétaire. L’Axe paraît dominer la plus grande partie du globe. Mais dans l’ombre, les résistances s’organisent, les industries s’activent, les peuples se réveillent. L’équilibre est sur le point de basculer.